Michael Buselmeier stellt Richard Benz vor

Michael Buselmeier widmet sich in einem Essay dem "beharrlich unangepassten" Heidelberger Literaten Richard Benz

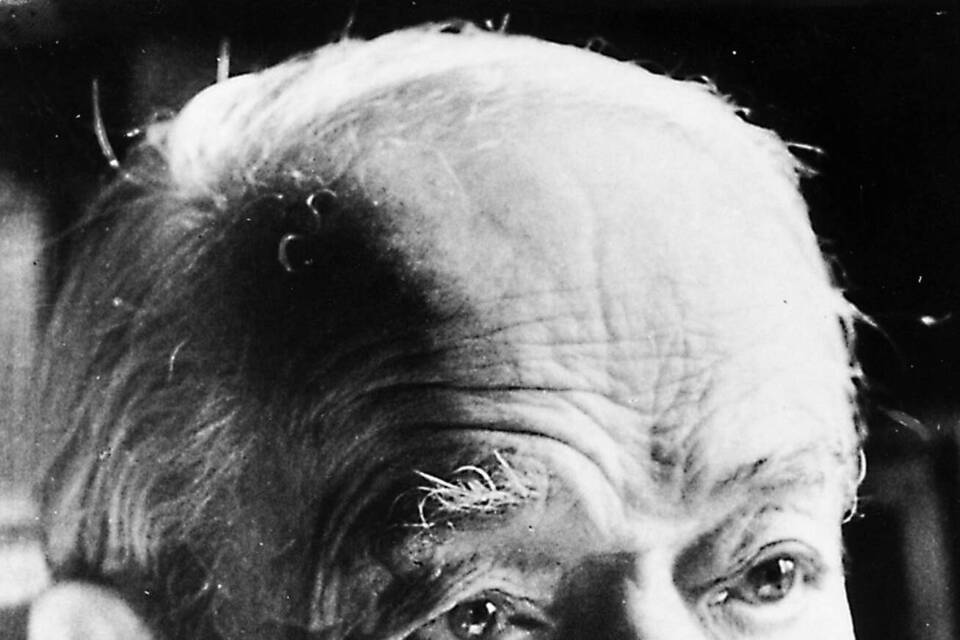

Richard Benz.

Von Heide Seele

Der berühmte Heidelberger Ehrenbürger und Privatgelehrte, den zu seinen Lebzeiten kaum einer kannte - auch diejenigen nicht, die wie etwa Hilde Domin in seiner Nähe am