Schüler kommen ins japanische Fernsehen

Der Sender NHK arbeitet mit großem Aufwand an einer Auslandsreportage zum Thema Fake News und dem Umgang mit ihnen.

Von Armin Guzy

Gemmingen. Levins Gesicht ist schmerzverzerrt. Der 14-Jährige hat sich gerade beim Weltrekordversuch vor der Wolf-von-Gemmingen-Schule ein Bein gebrochen, doch Mitschüler Niklas hält grinsend mit der Tablet-Kamera drauf, und Marlo freut sich ebenfalls, dass alles geklappt hat, wie geplant. Knapp hinter den drei Jugendlichen zoomt das Objektiv einer großen Kamera die Szene heran. Das Profi-Equipment liegt auf der Schulter eines konzentriert arbeitenden Japaners und wird die Bilder für eine große, 50-minütige Auslandsdokumentation liefern, die der Sender NHK (Nippon Hoso Kyokai) zum Thema Fake News und dem Umgang mit ihnen produziert – weltweit. Und an der Gemminger Gemeinschaftsschule.

Zwei Wochen dreht das Team der einzigen öffentlich-rechtlich organisierten Rundfunkgesellschaft Japans in Deutschland. Danach stehen noch die USA, aber auch Südafrika auf der Liste. Vielleicht fünf, sechs Minuten Sendezeit bleiben da für den deutschen Part, sagt Regisseurin und Produzentin Yongri Son, also wohl maximal eine Minute für die Gemminger Schüler, das entscheidet sich erst beim Schnitt. Vielleicht auch nur einige Sekunden.

Rektor Christian Mair und sein Kollegium wären glücklich, wenn sich das Thema Fake News an Schulen ebensoschnell erledigen ließe. "Wir haben während Corona festgestellt, dass vieles ungefiltert auf die Kinder einströmt", bedauert er. Der Krieg in der Ukraine habe das weiter verstärkt. "Vieles wird unreflektiert übernommen", resümiert Mair, der erstaunt ist, "welche Meinungen da kursieren". Einfach laufen lassen will er das nicht. "Vor fünf Jahren konnte man Fake News oft noch ganz einfach an den Rechtschreibfehlern erkennen. Die Zeiten sind vorbei", bedauert er.

Dass die Kinder in der Schule lernen, wie sie Halbwahrheiten erkennen und Fake News entlarven und von seriösen Nachrichten unterscheiden können, ist auch für Sebastian Seitner ein immens wichtiges gesellschaftliches Thema. Er ist inzwischen Referatsleiter für Medienpädagogische Unterstützungssysteme am Medienzentrum des Landes (LMZ) in Stuttgart, unterrichtete aber zuvor einige Jahre an der Gemminger Schule, eine von 20 "Medienreferenzschulen" in Baden-Württemberg. Als die Redakteurin und Freie NHK-Mitarbeiterin Yoshiko Susanne Brzezinka bei ihren vorbereitenden Recherchen für die Doku bei Seitner anfragte, ergab eines das andere: Der Kontakt war nie abgerissen und der Dreh in der Wolf-von-Gemmingen-Schule schnell organisiert, zumal das LMZ im Auftrag des Landes bereits vor vier Jahren die Kampagne "Bitte was?! Kontern gegen Fake und Hass" gestartet hat. Der zugehörige Instagram-Kanal wird inzwischen 750.000 Mal im Monat aufgerufen, und die immer größer werdende Zahl der Kurse zum Jugendmedienschutz an Schulen zeigt nicht nur, dass sich die Kampagne in der Bildungslandschaft etabliert hat – sie weckte auch das Interesse des japanischen Senders.

Auch interessant

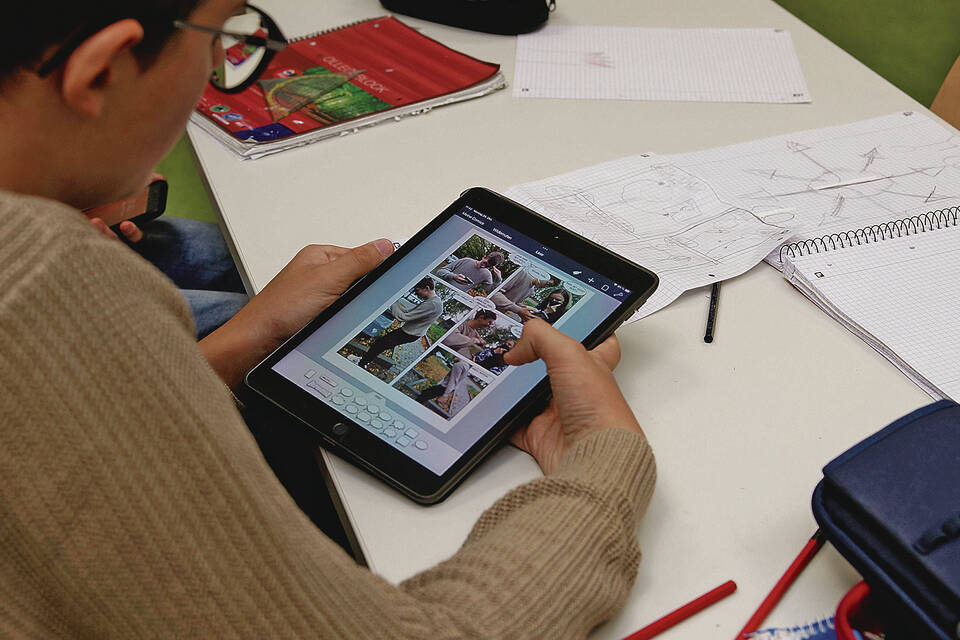

Daher schwenkt der Tontechniker nun den Mikrofongalgen hin und her, testet der Kameramann verschiedene Einstellungen, notiert Produzentin Son in winzigen Schriftzeichen das, was später noch genauer gesichtet werden wird. 18 Schülerinnen und Schüler der 8 c tüfteln derweil an ihren Storyboards, machen Zeichnungen, überlegen Bildabfolgen, verknüpfen Sprechblasen mit Fotos und tippen kurze Sätze hinein. Denn natürlich ist auch das, was Levin, Niklas und Marlo draußen vor dem Medienraum gestellt haben, ein Teil der kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema. Am Ende der vier Stunden hat jedes Trio mit den Tablets einen eigenen Comic erstellt und präsentiert ihn den anderen. Der von Levin, Niklas und Marlo handelt davon, dass der in Sozialen Medien geteilte, vermeintliche Weltrekord, den Levin in fataler Weise brechen wollte, letztlich nur ein Fake war, den man leicht hätte erkennen können – wenn man nur genauer hingeschaut und den Urheber gesucht hätte.

"Zusammen macht das viel mehr Spaß", sagt Niklas, und auch Klassenlehrer Dennis Herbold ist glücklich: "Da ist wieder das Kreative, das in den letzten zwei Jahren verloren ging." Er unterstützt gemeinsam mit dem LMZ-Medienreferenten und Kursleiter Lukas Flad hie und da etwas, erinnert die Schüler ab und an ans Speichern, freut sich aber lieber im Hintergrund über deren Herangehensweise und Ideen. Seitner ist ebenfalls zufrieden. Schon bei der Einführung, bei der Fake News mit echten Nachrichten vermischt worden waren, "war die Trefferquote höher als man denkt". Nun hofft er, dass die Schüler ihre im Kurs vertiefte medientechnische Kompetenz im Alltag und in der Freizeit auch einsetzen.

Redakteurin Brzezinka ist in Tokio geboren, spricht als Tochter ihres deutschen Vaters beide Sprachen perfekt und bereitet einerseits den inhaltlichen Ablauf vor, dolmetscht bei Bedarf aber auch und führt die Interviews mit Schülern und Lehrern. An diesem Morgen in der Schulgemeinschaft, die sie als "sehr aufgeschlossen" erlebt, ist das vergleichsweise einfach. Abends wird es für das gesamte Team deutlicher herausfordernder sein: Von Gemmingen aus geht es weiter zu einer Montagsdemo nach Gera. "Wir wollen das Thema neutral in vielen Facetten darstellen und nichts pauschalisieren", sagt Brzezinka. Fake News seien auch in Japan ein Thema, ergänzt Son – und seit Beginn der Pandemie auch dort ein weiter wachsendes. Die als "Premium-Format" angelegte Dokumentation soll den japanischen Zuschauern zeigen, wie andere Länder damit umgehen und was andere Gesellschaften anfällig macht, oder eben nicht. Um das umfassend darzustellen, betreibt NHK einen immensen logistischen und finanziellen Aufwand.

In Deutschland sind noch Interviews mit Eltern, Medienschaffenden und Bürgern vorgesehen. In Gera sei es anstrengend gewesen, berichtet die in Berlin lebende, erfahrene Journalistin im Nachgang am Telefon. Unter anderem sprach das Team mit verschiedenen Teilnehmenden und dem Organisator der Demo, die sich gegen die Politik der Bundesregierung, die Inflation und die Russland-Sanktionen richtete. Schon bei der vorbereitenden Recherche hatte Brzezinka Termine dafür ausgemacht. Vor Ort habe das Team allerdings erleben müssen, dass viele Demonstranten auch gegenüber japanischen Medien große Vorbehalte haben.

Morgens, in Gemmingen, ist das noch anders. Dort sind alle stolz auf den außergewöhnlichen Besuch. "Wer kann schon von sich sagen, dass er mal im japanischen Fernsehen war", sagt Schulleiter Mair lachend. "Ich glaub’, wir waren relativ entspannt", kommentiert Levin.