In unendliche Weiten mit der Enterprise abtauchen

Vor 50 Jahren gingen Captain James T. Kirk von der Enterprise und Major Cliff Allister McLane von der Orion an den Start

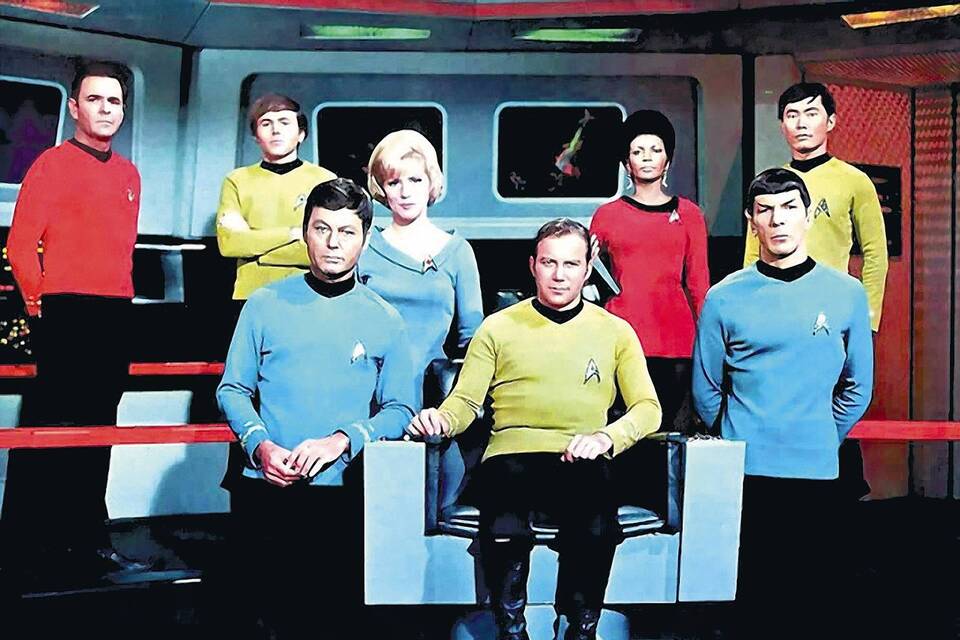

Lächeln bitte: Die Chefs des Raumschiffs Enterprise. Ihr abenteuerliches Leben spielt im Jahr 2200. Foto: NBC/Ossenkopp

Von Harald Berlinghof

Es gibt Fernsehsätze, die sind wie in Stein gemeißelt. Zum Beispiel "Harry, hol schon mal den Wagen" von Kommissar Derrick. Von dem oft behauptet wird, er sei nie