"Wer Minarette verbieten will, hat nichts verstanden"

Hamed Abdel-Samad warnt vor "Kampf der Symbole" - Integration gelinge über Individuen

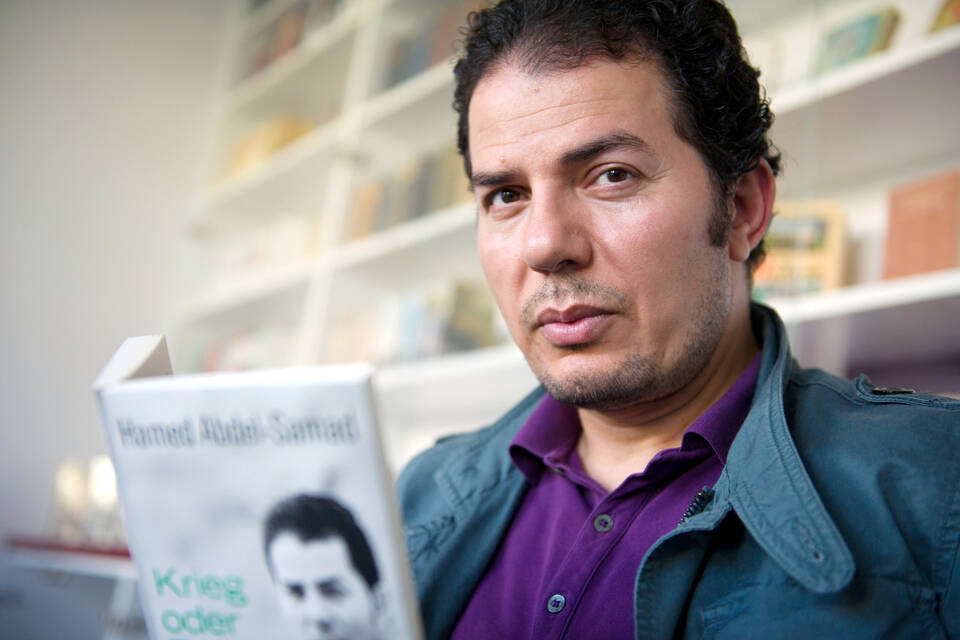

Kruzifixe in bayerischen Amtsstuben? Ein Akt der Verzweiflung, urteilt Hamed Abdel-Samad, "Pegida auf bayerische Art". Foto: dpa

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Hamed Abdel-Samad (46) gilt als ein Publizist, der den Konflikt nicht scheut. Seine letzten Bücher hießen "Der islamische Faschismus" oder "Mohammed. Eine Abrechnung". Damit zog der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler den Hass radikaler Islamisten auf sich. Sein neuestes Werk heißt "Integration. Protokoll eines Scheiterns" - und zeichnet sich durch

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+