Kraftwerk feiert 55. Geburtstag

1970 gründeten sich Kraftwerk in Düsseldorf. Seitdem verbinden sie die Raffinesse elektronischer Musik mit der Dynamik des Rock.

Von Olaf Neumann

Düsseldorf. Ob aus nationaler Überzeugung oder neu entdecktem Selbstbewusstsein – in Deutschland gilt es heute wieder als cool, in der Muttersprache zu singen. Jahrzehnte lang beherrschte der anglo-amerikanische Pop die Szene, doch schon Ende der 1960er-Jahre experimentieren Untergrundbands wie Amon Düül, Floh De Cologne oder Kosmische Kuriere mit neuen Klängen und skurrilen Namen. Mit künstlerischer Radikalität und improvisatorischer Klangerzeugung setzen sie sich gegen die internationale Musikindustrie zur Wehr.

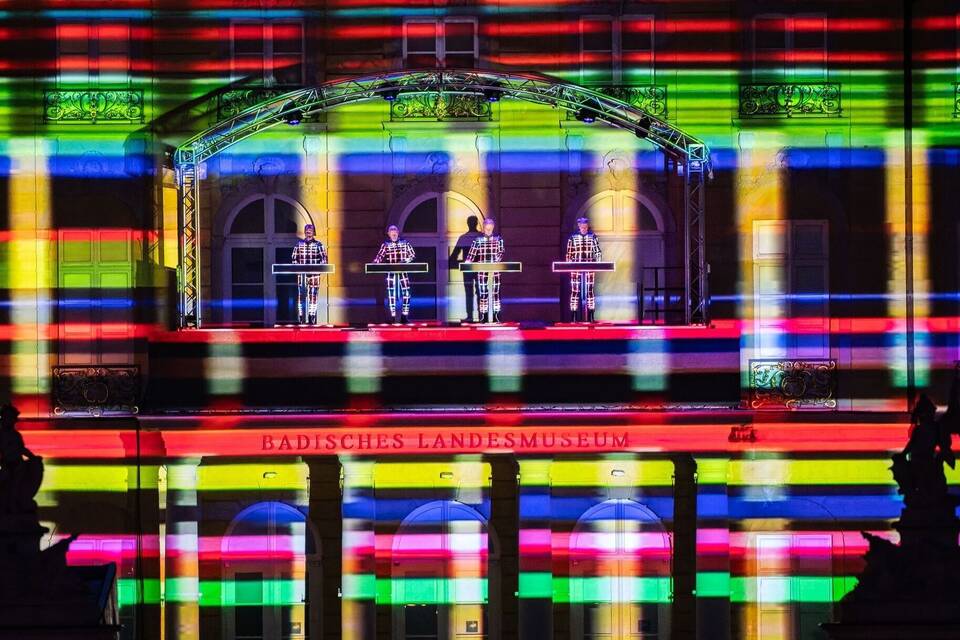

Auch Florian Schneider-Esleben und Ralf Hütter gehören zu den jungen Musikern, die die offizielle Kultur ablehnen, da sie im Verdacht steht, mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu stehen. Im Frühjahr 1970 nehmen die Multiinstrumentalisten unter dem Namen Organisation das improvisatorische Album "Tone Float" auf – begleitet von Basil Hammoudi (Perkussion), Butch Hauf (Bass) und Alfred Mönicks (Schlagzeug). Bald darauf wählen sie für ihr multimediales Projekt den Namen Kraftwerk. Im Düsseldorfer Kling-Klang-Studio entwickeln sie einen Sound, der die Raffinesse elektronischer Musik mit der Dynamik des Rock verbinden soll. Am 8. April 1970 geben sie in Karlsruhe ihr Debüt.

Zunächst kommt die kosmische Klangreise fast ohne Worte aus, doch Kraftwerks Vorstellung von Pop-Musik ist revolutionär: Schluss mit Bombast und virtuos-extravaganten Soli, zurück zu den Wurzeln – minimalistische Trance-Grooves, wunderschöne Melodien und zerstörerische Feedbacks. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Ihr Debütalbum "Kraftwerk" erscheint 1970 und verkauft sich über 50.000 Mal. Das sperrige Instrumental "Ruckzuck" wird 1971 zum Song des Jahres – eine Sensation.

Mit dem Minimoog-Synthesizer schaffen Hütter und Schneider eine akustische Darstellung des Ruhrgebiets. Ihre vierte Platte "Autobahn" (1974), inspiriert von nächtlichen Autofahrten, schickt den Hörer auf eine elektronische Deutschlandreise. "Das Auto ist wie ein Musikinstrument", sagt Ralf Hütter. "Es ist eine Lebensphilosophie, die aus der Elektronik kommt." Im Futurismus der 1970er-Jahre verwenden Kraftwerk Geräusche von Autos, Kaffeemaschinen und Staubsaugern. Ihr amerikanischer Manager überzeugt sie, das 23-minütige Titelstück für den Radiomarkt auf drei Minuten zu kürzen. "Autobahn" wird ein weltweiter Erfolg und erreicht in den USA Platz fünf der Charts.

Mit dem neuen Mitglied Karl Bartos geht die Band 1975 auf Tour. Bis zu seinem Ausscheiden 1990 wird er Co-Komponist zahlreicher Klassiker wie "Tour de France", "Das Model" und "Der Telefonanruf". Bartos erinnert sich: "Das Auto war der Türöffner für Amerika. In der Pop-Ära der 60er und 70er stand es für Freiheit und Lebensfreude." Kraftwerk tritt 1975 in Clubs auf, in denen zuvor auch Blueslegende Muddy Waters vor nur wenigen Zuschauern spielte.

Mit modernen Synthesizern, Analog-Sequenzern und Lichtschranken-Instrumenten entwickelt die Band ein futuristisches Klangbild. Ihre fast robotische Bühnenpräsenz und die konsequente Ablehnung klassischer Rockinstrumente schockieren das spektakelverwöhnte amerikanische Publikum. Bei der Präsentation von "Mensch-Maschine" 1978 in New York und Paris vertreten Roboter die Musiker auf der Bühne. "Die Roboter" wird in Deutschland ein Hit und erreicht Platz 5. Eine Einladung zur ZDF-Hitparade ignoriert die Gruppe.

1981 erscheint "Computerwelt", das die fortschreitende Computerisierung der Gesellschaft thematisiert. Mit harmonischen und romantischen Klängen klingt elektronische Musik so inhuman und zugleich ergreifend wie nie zuvor. 1982 erobert der satirische Song "Das Model" Platz 1 der englischen Charts und löst weltweit einen Kraftwerk-Boom aus. Ralf Hütters prägnanter Sprechgesang wirkt wie eine frühe Form des Raps, und die minimalistischen Texte prägen die rhythmische Struktur der Songs. Noch vor der Veröffentlichung von "The Mix" 1990 verlässt Karl Bartos die Band; Fritz Hilpert ersetzt ihn.

In den 90er-Jahren widmen sich Hütter und Schneider verstärkt dem alpinen Radfahren. Es kursieren Gerüchte, Hütter sei eine "autistische Persönlichkeit" – ein Roboter-Mensch, halb Wesen, halb Ding. 2008 gibt Schneider überraschend seinen Austritt bekannt (er stirbt 2020). Sein Platz wird von Video-Operator Falk Grieffenhagen übernommen.

2012 werden Kraftwerk offiziell zu Künstlern erhoben: In acht Konzerten spielen sie ihre acht klassischen Alben im Museum of Modern Art in New York. Die experimentellen Frühwerke, von denen sie sich inzwischen distanzieren, bleiben jedoch außen vor. Gleichzeitig zeigt der Kunstbau in München ihre 3D-Musikvideokollagen in einer von der Band entworfenen Installation. 2017 erscheint das Set "3-D Der Katalog" mit Live-Aufnahmen ihrer klassischen Alben, nun in modernstem Dolby-Atmos-Sound und 3D-Optik.

2013 wird Kraftwerk für ihr Lebenswerk mit einem Grammy geehrt. Eine Wiedervereinigung mit Karl Bartos bleibt jedoch aus. "Unsere Musik ist in der Welt, sie muss nicht mehr neu erfunden werden", sagt er. "Ich bin ein Künstler, Ralf Hütter ist ein Geschäftsmann." Bartos betont, dass die besondere Chemie der frühen Besetzung die Grundlage des Erfolgs war: "Wir haben unser Leben und unsere Gedanken in Musik übersetzt."

2025 gehen Kraftwerk erneut auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Pioniere der elektronischen Musik präsentieren ihre neue Show, die den Titel "Multimedia" trägt.

Info: Am Montag, 1. Dezember, 20 Uhr, tritt die Band in der Jahrhunderthalle, Frankfurt, auf. Tickets ab 77,40 Euro: www.eventim.de