Heidelberger Schriftsteller-Rebell wird 80

"Dies fiese Alter, das dich nunmehr anbeißt" - Zwei neue Bücher und ein Festakt

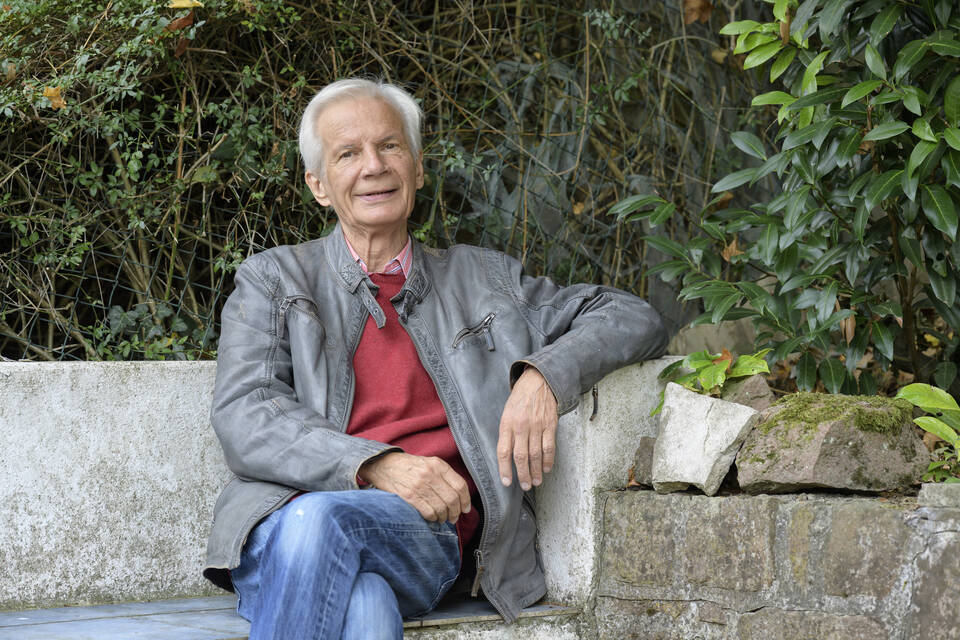

In seinem Garten am Kühlen Grund: der Heidelberger Schriftsteller Michael Buselmeier. Foto: Philipp Rothe

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Einst galt er als Rebell, doch seit etlichen Jahren präsentiert sich der Heidelberger Schriftsteller Michael Buselmeier durch und durch