Prinzessinnen und Piraten

Alles rosa und blau: Dahinter stecken knallharte Marketing-Strategien

Von Alexander Wenisch

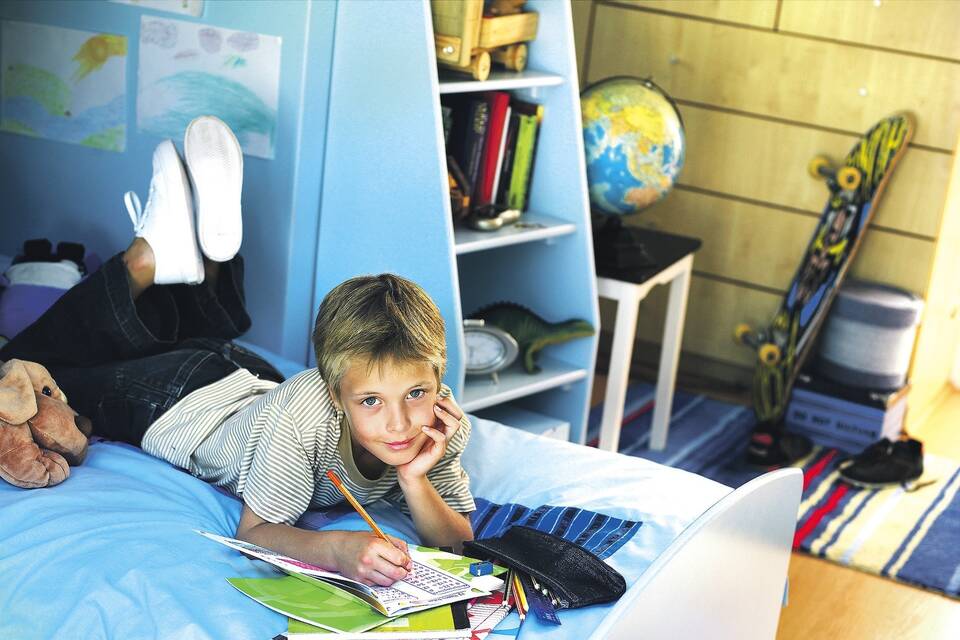

Als mir kürzlich ein Foto meiner Kindergartengruppe in die Hände fiel, war ich erstaunt: Alle Kinder sahen irgendwie ähnlich aus. Latzhosen, Oberteile so bunt wie der