Größtes Automobilmuseum der Welt

Rund zwei Stunden von Heidelberg entfernt findet sich gleich jenseits des Rheins, im Elsass, das Nationale Automobilmuseum.

Von Heiko P. Wacker

Mehr als 600 Fahrzeuge in einer alten Kammgarnspinnerei zu vereinen – das kann passieren, wenn automobile Leidenschaft nicht vom klammen Portemonnaie eingebremst wird. So war es bei den Gebrüdern Schlumpf, die ihre automobile Leidenschaft auslebten. Heute gilt die 1982 eröffnete Kollektion als "Musée de France", und damit als unveräußerlich. Immerhin zeigt sich wieder einmal, dass das Ganze mehr sein kann als die Summe aller Teile. Denn mehr als ein halbes Tausend an rollenden Preziosen zu vereinen ist auch eine ganz spezielle Reise durch die Zeit.

Geboren wurden Hans und Fritz Schlumpf Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien. Damals machte das Automobil gerade die ersten Schritte, zum Teil noch mit Dampf. Ihr Vater war Schweizer, die Mutter aus Mulhouse, und dort ließ sich die Familie auch nieder. Die Jungs machten ihren Weg, gründen 1935 eine Aktiengesellschaft für die Wollindustrie, und stiegen auch in anderen Unternehmen ein, bevor sie 1957 eine ehemalige Kammgarnspinnerei erwarben.

Hintergrund

Infos:

Anreise: Diese kann per Auto bis zum videoüberwachten Parkplatz (wichtig für Oldie-Fans, die im eigenen Klassiker anreisen wollen) erfolgen. und zwar über die A35 und A36, Ausfahrt Mulhouse Centre. Auch ist eine Anreise per

Infos:

Anreise: Diese kann per Auto bis zum videoüberwachten Parkplatz (wichtig für Oldie-Fans, die im eigenen Klassiker anreisen wollen) erfolgen. und zwar über die A35 und A36, Ausfahrt Mulhouse Centre. Auch ist eine Anreise per Tram möglich: Linie 1, Haltestelle Musée de l’Auto, vom Bahnhof Mulhouse in rund 14 Minuten.

Musée National de l‘automobile – Collection Schlumpf: Mulhouse, 17 Rue de la Mertzau. Eintritt: 18 Euro (elf bis 14 Euro mit Ermäßigung; Familienpreis für zwei Erwachsene und zwei Kinder von vier bis 17 Jahren: 50 Euro). Das Museum hat täglich geöffnet, auch an Feiertagen, außer am 25. Dezember.

Weitere Infos: www.musee-automobile

Etwa zu dieser Zeit begann Fritz mit dem Sammeln von Autos, nachdem er mit seinem Bugatti 35B bereits an zahlreichen Rallyes teilgenommen hatte. Ab 1960 begann die Leidenschaft für mobiles Blech dann zu eskalieren: Gestützt auf ein europäisches Netzwerk erwarb er Auto um Auto, besaß bald mehr als 200 Fahrzeuge. Doch die Sammlung musste im Verborgenen reifen, er sammelte unter strengster Geheimhaltung in der alten Garnfabrik. Da hat manch einer Probleme, einen Liebesbrief zu verstecken – Fritz versteckte 200 Autos ...

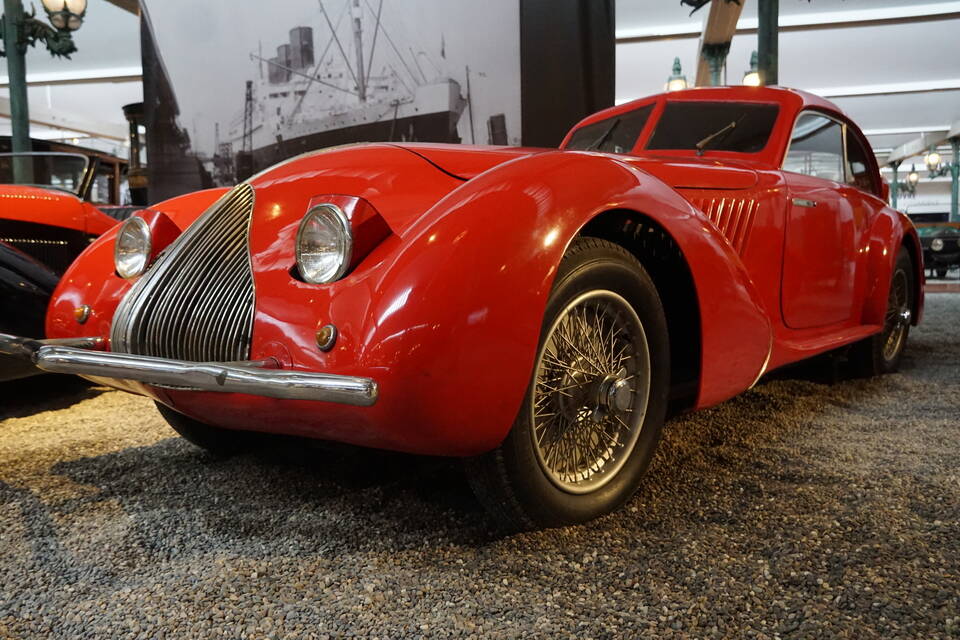

Und das sind keine kleinen Modellfahrzeuge, denn veritable Karossen aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert brauchen Platz und Raum – dass die Sammlung später auch eine politische Dimension erhielt, gar in einen nationalen Skandal verwickelt war, ahnte damals noch niemand. Doch ungeachtet aller Wirren stehen die Klassiker heute propper in der großen Halle, dezent ausgeleuchtet von 800 Straßenlaternen nach Pariser Vorbild. Auf 17.000 Quadratmetern reihen sich Blech gewordene Träume Rad an Rad, geordnet nach Epochen.

Beginnend mit Marken wie Panhard, Peugeot, De Dion oder natürlich Benz wird zunächst der Zeitraum von 1878 bis 1918 repräsentiert. Ein Benz Victoria von 1893 macht hier ebenso Staunen wie ein Peugeot Typ 56 von 1903, der bereits die markante, geschwungene Motorhaube der Marke zeigt. Dass die Kraft zum Teil noch per Lederriemen auf eine hölzerne Walze an der Hinterachse übertragen wird, zeugt von den vielen Wegen, die in der Entwicklung der ersten Autos gegangen wurden. Manches setzte sich durch, vieles wurde verworfen – und auch Carl Benz hätte wohl noch Jahrzehnte an seiner Idee geschraubt, wäre nicht seine Bertha kurzerhand mit dem Motorwagen und den beiden Söhnen von Mannheim nach Pforzheim gefahren, um die Zuverlässigkeit der Konstruktion unter Beweis zu stellen. Immerhin sollte ja auch langsam mal Geld reinkommen ins Unternehmen, die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte quer durch Rheinebene und Kraichgau ist Legende.

Der Name "Benz" dominiert auch die "Klassiker", denen der zweite Teil der Sammlung gewidmet ist. Sie stammen aus den Jahren 1918 bis 1938 und sind stark von der Fusion zweier mächtiger Hersteller geprägt – eben Benz und Mercedes. Mit dieser Fusion begann die Ära der "Superautos", die sich durch enorme Größe und Leistung auszeichneten, während Citroën 1934 den Frontantrieb einführte. Die "Modernen" aus der Zeit nach 1945 schließlich sind geprägt vom Aufkommen leichter und volkstümlicher Autos. Gleichwohl findet sich kein einziger VW Käfer in den Hallen, und auch ein Trabbi wird nur mit knappen Worten charakterisiert. Ein Verweis auf die ostdeutsche Automobilgeschichte fehlt völlig, seine Herkunft wird schlicht mit "Allemagne" angegeben.

Natürlich finden sich auch jüngere Fahrzeuge, oder skurrile Schöpfungen, wie das Aluminium-Plexiglas-Ei des Designers Paul Arzens von 1942, oder der massiv eingekürzte Renault R4 Bertin von 1969. Auch die letzte, die allerletzte je gebaute Ente steht in der Sammlung, ein Fiat 500 und eine Göttin, die DS von Citroën. Doch das sind Beiwerke, die den Stars der Sammlung nicht die Show stehlen dürfen.

Und so schlendert man ebenso ergriffen wie schweigend durch die Prestige-Abteilung, denn der Coach Delahaye Typ 135 von 1949, der Rolls Royce Silver Ghost von 1924 und die berühmten Bugatti Royales verdienen Ehrerbietung. Gedämpftes Licht lässt die blanken Metalloberflächen – und von denen gibt es viele – in Facetten und Reflexen leuchten, mächtige Motorhauben und verschwenderischer Umgang mit Blech und Hubraum zeugen von jener Ära der Noblen, die sich um Unterhaltskosten nicht scheren mussten.

Das betrifft auch die Rennsportabteilung, hier stehen der Panhard-Levassor Biplace Course von 1908, ein Mercedes W125 von 1937, der Maserati 250F von 1957 oder der 1963er-Lotus Typ 33 einträchtig in der Startaufstellung, während der legendäre Bugatti Typ 32 von 1923 mit seiner revolutionären Aerodynamik den Bogen schlägt zur blauen Phalanx. Denn die Marke Bugatti war die große Liebe des Fritz Schlumpf, der in wenigen Jahren 437 Autos von 97 verschiedenen Marken vereinen konnte. Diese auch zu zeigen, das überlegte er sich bereits, als die Zeitung L’Alsace im Mai 1965 den Umfang der versteckten Sammlung enthüllte. Im Jahr darauf begann dann der Umbau eines Teils der Lagerhallen. Bald wurden die Autos in schicken, gefliesten Alleen geparkt, gleichzeitig ging es an ihre Instandsetzung: Techniker wurden eingestellt, Geld spielte noch immer keine Rolle.

Bis zur Ölkrise – die Brüder standen nun kurz davor, ihr Museum der Öffentlichkeit zugänglich machen zu müssen. Parallel führte die Textilkrise zum Zusammenbruch ihres Imperiums. In den Spinnereien kam es zu sozialen Spannungen. Unterschlagung stand im Raum, das Vermögen wurde liquidiert. Der Beginn des "Schlumpf-Skandals": 1977 entdeckten entlassene Arbeiter die "geheime" Sammlung, zwei Jahre lang besetzten die Gewerkschaften die Lagerhallen, nannten die Sammlung "Arbeitermuseum" – der Eintritt war kostenlos. 1978 wurde die Sammlung dann als historisches Monument eingestuft, was de facto bedeutete, dass kein Teil das Staatsgebiet verlassen durfte.

1979 bestätigte ein Gericht die Liquidation des persönlichen Vermögens der Brüder – einschließlich der Fahrzeuge in den Fabriken, das "Arbeitermuseum" endete, bald wurde die Sammlung an einen Eigentümerverein verkauft. Stadt, Département, die Region Elsass und weitere Körperschaften brachten die erforderlichen 44 Millionen Francs auf, später erstritten die Brüder weitere 25 Millionen. Das Museum wurde 1982 eröffnet, sieben Jahre später musste der Name "Schlumpf" in die Benennung aufgenommen werden. Stetige Umbauten und Erweiterungen um ein Café oder die eigene Rennstrecke rundeten die Sammlung ab, Bereiche für Kinder oder Mitmachstationen wie ein Überschlagsimulator kamen ebenfalls hinzu.

Heute präsentiert sich die Kollektion als ein modernes Museum zu einem vergangenen Teil unserer Mobilitätsgeschichte, die rein gar nichts von ihrer Faszination verloren hat. Blitzendes Chrom, große Namen und Fahrzeuge aus Serien, die allenfalls einmal in einer veritablen Auktion zur Sprache kommen, geben sich ein pittoreskes Stelldichein, für das man auch eine eigene Reise unternehmen könnte. Wie gut, dass es von Heidelberg aus gar nicht weit ist.