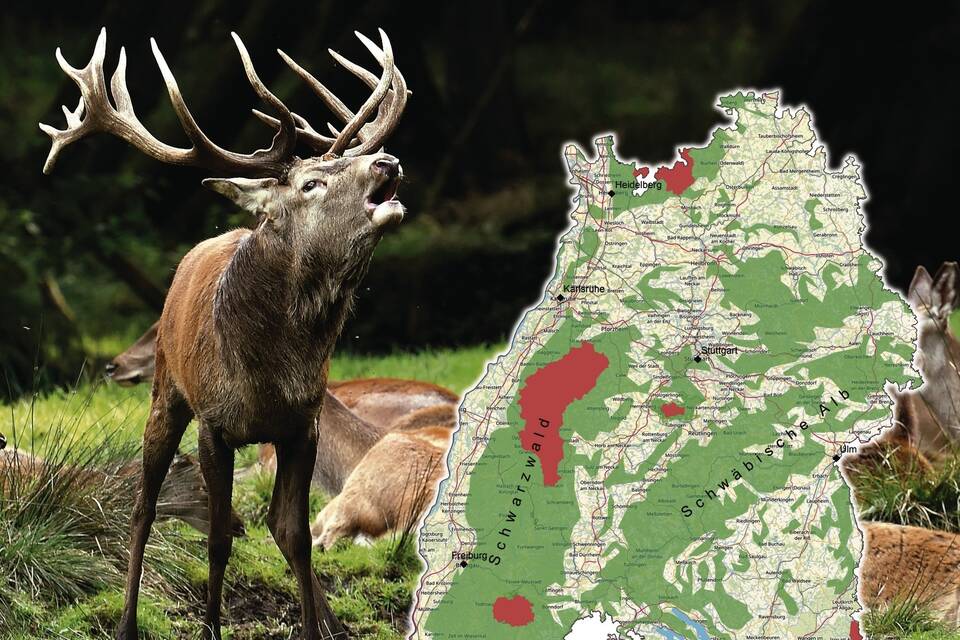

Rotwild in Platznot im Wald

Selbst Wolf und Luchs dürfen ungestört durch Baden-Württemberg streifen - Tierschützer und Jäger wollen das ändern

Von Sören S. Sgries

Eberbach. Dass Andreas Wiese so zärtlich von seinen Tieren erzählen würde – man hätte es eher nicht erwartet. Fast 90 Minuten hat der 62-Jährige über "sein" Rotwild und die Jagd gesprochen. Fachlich präzise. Ausführlich. Und vor allem ziemlich nüchtern. Doch jetzt, das Gespräch geht dem Ende zu, er soll über