Planetenjäger "Carmenes" erfolgreich getestet

Heidelberger Astronomen haben neuartiges astronomisches Messinstrument mitentwickelt

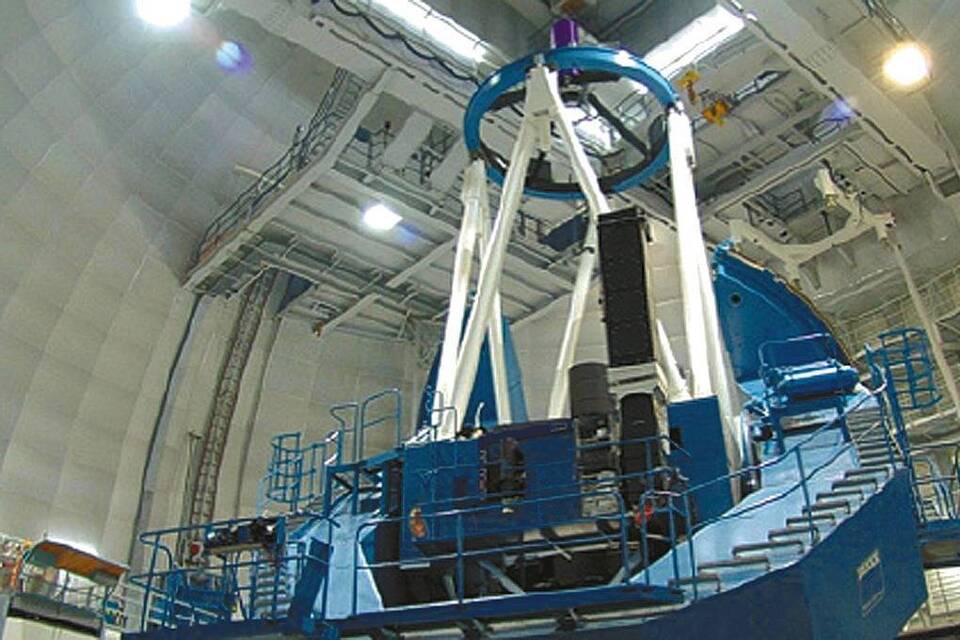

Das 3,5-Meter-Spiegelteleskop auf dem spanischen Berg Calar Alto. "Carmenes" ist an diesem Teleskop installiert und wird dieses Jahr damit beginnen, nach erdähnlichen Planeten bei anderen Sternen zu suchen. Foto: MPIA

upr. Ein neuartiges astronomisches Messgerät, mit dessen Hilfe erdähnliche Planeten aufgespürt werden sollen, ist erfolgreich im Praxiseinsatz getestet worden. Nach fünfjährigen Vorarbeiten kam Carmenes im November 2015 am 3,5-Meter-Spiegelteleskop des Calar Alto Observatoriums nahe Almería in Südspanien zum Einsatz. Das hochkomplexe Instrument wurde von einem internationalen Konsortium aus

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+