Vom Schutzraum zum Wahrzeichen: Hamburg und seine Bunker

Beliefert bei Bedarf alle angeschlossenen Haushalte in Wilhelmsburg mit Wärme: der Energiebunker Hamburg-Wilhelmsburg. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

«16 Stunden sitzen, acht Stunden liegen», so war es im Ernstfall gedacht im «Tiefbunker Steintorwall». Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Ein Abriss des Energiebunkers war zu teuer, so funktionierte man ihn zu einem Kraftwerk zur Erzeugung erneuerbarer Energien um. Foto: Bodo Marks/dpa

Blick vom Flakbunker in St. Pauli auf das Millerntor-Stadion. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

Michael und Sonja Richter zeigen Besuchern den «Tiefbunker Steintorwall»: «Mit Flipflops und High Heels kommt man nicht runter.» Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

Vom Schutzraum zum Wahrzeichen: Hamburg und seine Bunker. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

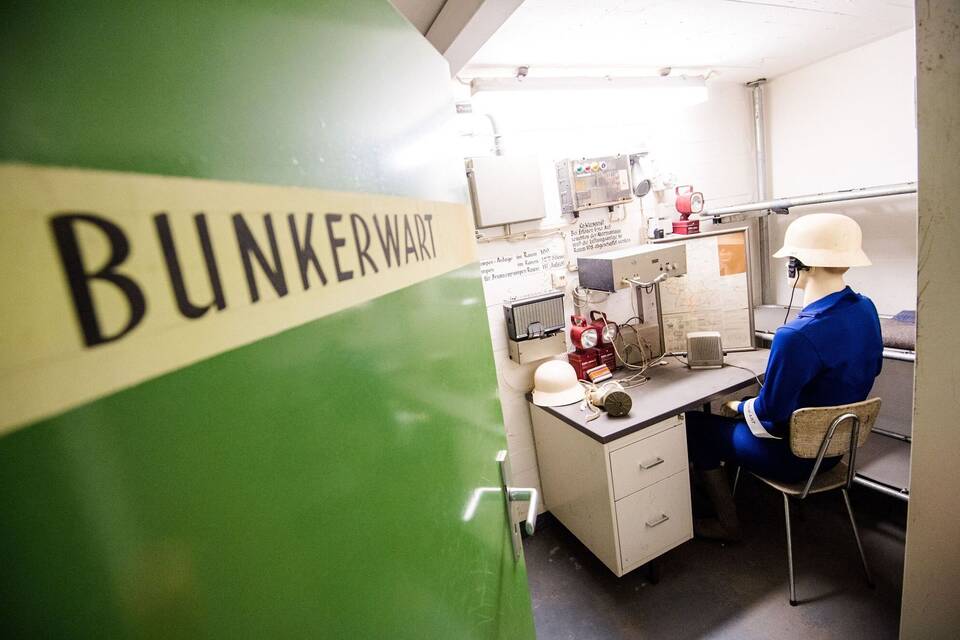

Heute eine Puppe, zu Zeiten des Kalten Krieges aber hätte am Schreibtisch im «Tiefbunker Steintorwall» ein Bunkerwart gesessen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Bekanntestes Beispiel für eine Umnutzung: Der Flakbunker in St. Pauli gehört zu den größten, die jemals gebaut wurden. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

Blick vom neuen Wahrzeichen aus zu den anderen Wahrzeichen Hamburgs: Michel und Elbphilharmonie vom Flakbunker aus gesehen. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

Auf dem Bergpfad des Flakbunkers: Stadtführer Tomas Kaiser mit Miriam Wiese vom Verein Hilldegarden. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa

Dient heute als Cocktailbar: der Rundbunker an der Rothenbaumchaussee. Foto: Wolfgang Stelljes/dpa