"Auf zehn Patienten kommen in den USA drei Beatmungsplätze"

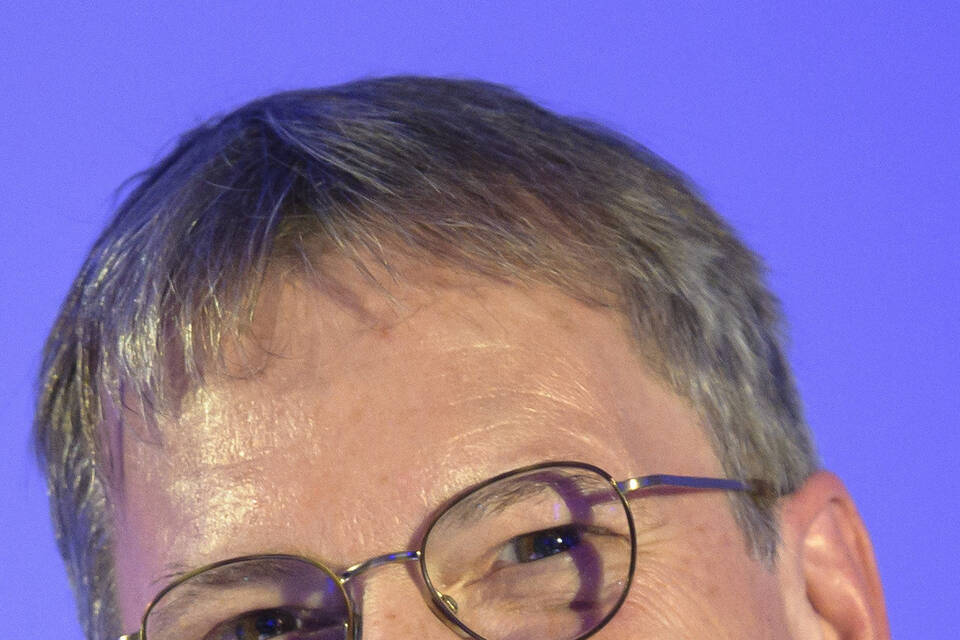

Heidelbergs Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich über die Coronapandemie in den USA und die massenweise Vorbestellung von Remdesivir

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Während die Corona-Pandemie in der Region so gut wie keine Auswirkungen mehr zeigt, spitzt sich die Lage in den USA zu. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum, hält diese Entwicklung für sehr beunruhigend, wie er in der 18. Folge des RNZ-Corona-Podcasts erläutert.

Prof. Kräusslich, ist es eigentlich denkbar,

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+