Bargeldverbot in Deutschland?

Was sich für Otto-Normalverbraucher eher skurril anhört, wird in wissenschaftlichen Zirkeln durchaus diskutiert

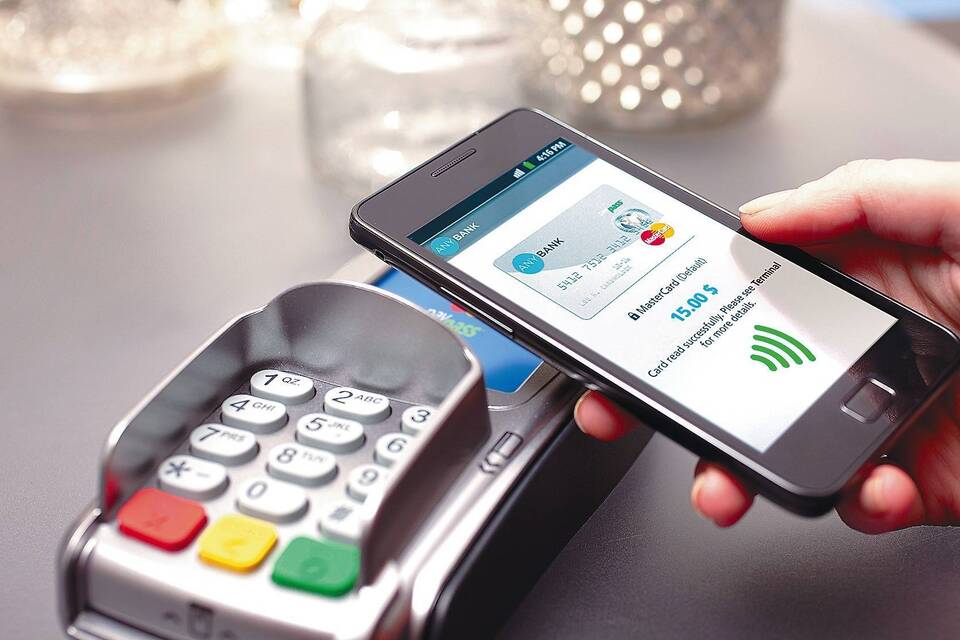

So könnte die Zukunft aussehen: Kleinere Beträge lassen sich schnell mit dem Handy bezahlen. Foto: dpa

Von Bernhard Funck

Frankfurt. Für die meisten Deutschen ist es vollkommen selbstverständlich, kleinere und mitunter größere Einkäufe bar zu bezahlen. Knapp 80 Prozent aller Transaktionen werden laut Bundesbank in Geldscheinen und Münzen abgewickelt. Jetzt aber scheint eine Debatte nach Deutschland zu schwappen, die auf den ersten Blick absurd erscheint: Das Bezahlen mit Bargeld solle

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+